「深い森」 by デイヴィッド・レヴィサン 訳 藍(2020年8月29日~2020年11月3日)

トラック 11の『深い森』は、本文中に登場するテイラー・スウィフトの『Out of the Woods(深い森を抜け出して)』をモチーフにしているっぽいので、一度ミュージックビデオを見てから、読んだ方がいいかもしれません👇

トラック 11

深い森

彼を驚かせるつもりはなかった。彼の住む共同住宅の入口で、たまたま彼の同居人の女性と鉢合わせして、彼女に挨拶していたら、彼に「着いたよ」と一言メールするのを忘れてしまったのだ。彼の部屋のドアは完全には閉まっておらず、少し隙間が空いていたため、ノックする必要性を感じないまま、俺はドアをすっと押し開けた。中に入るとすぐに、俺は「ハロー」と言った。―こっそり忍び込んだとか、そういう感じではない。机に向かっている彼の背中が見えた。そして、俺の声を感知した瞬間、彼が目の前のノートパソコンをピシャリと閉じたのだ。それから、彼はこちらを振り返る。罪悪感の痕跡を顔からすっかり拭い去ったつもりなのかもしれないが、俺にはその跡が見て取れた。

彼と付き合い始めて1年以上になるが、そんな風に彼がピシャリとノートパソコンを閉じる場面に出くわしたのは初めてだった。それで俺は、これはかなり深刻な事態だと思った。

「何してるの?」と俺は聞いた。聞きながら、あれこれ答えを予想していた。俺自身が過去にノートパソコンをあんな風に閉めた時のことを思い出し、ポルノだな、と思った。ただ、俺たちの性生活はかなり充実していたので、今さら、彼がもの欲しげにポルノ動画を見ていたところで、あるいはズボンを下ろして見ていたとしても、それが何?って感じだし、自慰行為がばれるのを彼が恐れるなんて、ちょっと首を傾げてしまう。同意があれば、どんな種類の性行為もしたっていいんじゃない、という俺のスタンスは彼にはっきりと伝えてあったし、それ以前に、決して同意できない種類の行為も僕にはある、ということも伝えてあった。ということは、―頭の中でいくつかの道筋を辿った結果、一つの結論が導き出される。彼が画面上で見ていたものがなんであれ、それは、俺に見られたら、俺が彼を軽蔑するような何かであり、取り返しのつかないほどに俺たちの関係性をおとしめる、そう彼が危惧するほどの何かなのだ。

あるいは、―他の可能性としては、―彼が浮気をしていて、俺はその犯行現場を目撃してしまったのかもしれない。

「真面目な話」と俺は言った。「なんでそんな隠すような真似をするんだ? 理由を話してもらわなくちゃ困るな」

彼はジレンマの角に洋服を引っ掛けて身動きが取れなくなったように、苦渋の表情を浮かべた。なんとか抜け出そうともがくが、引っ掛かりはなかなか取れず、傷はますます広がるばかり、といった様子だ。

「言ってもいいけど」と彼が口を開いた。「審査員みたいにジャッジしないって約束してくれる?」

「それは約束できないな」と俺は答えた。「もうジャッジしちゃってるし」この状況では、どちらか一方が本音を話す必要があると思った。ジャッジしないって約束してくれる? みたいな質問に、もしイエスと答える人がいれば、間違いなく、うそつきだ。ジャッジなんて、制御できるようなものではない。―もしできるとすれば、内心ではジャッジしているんだけど、それを表情に出さないように、自分の感情をなだめすかすことくらいだ。

そして今は、自分の感情をなだめたり、手懐けたり、そんなことできる気分じゃない。

「とにかく教えてくれ」と俺は言う。

彼がため息をついた。「実は、君にずっと隠してたことがあるんだ。どう言えばいいかわからなくて、言い出せなかった」

今度は俺が角に引っ掛かり、進退窮まってしまう。彼が何をしていたとしても、彼が何と言おうと、俺の怒りは、―俺の激怒は、―さらにその炎を強めるだろう! そして、計り知れないほど俺は傷付き、深い悲しみに打ちひしがれることになるんだ。―秘密にもいろんな種類がある。本人も忘れてしまうような些細な秘密もあるし、一旦は隠そうと土の中に埋めたけれど、それから長い月日が経ちすぎて、どこに埋めたのか、墓の場所すら覚えていないような秘密だってある。だけど、今回は、―彼の口から放たれるだろう秘密は、今日まで続いている大きな隠し事だ。結果として、今日まで土の中に埋められていたのは俺の方だった、という事実を突き付けられるのだ。

相手は誰? そう聞いてしまいたい気持ちとは裏腹に、そう声に出した瞬間に、頭の中の場面が現実になってしまう予感がして、声が出ない。せっかく二人で楽しくやってきたっていうのに、二人仲良く過ごしてきた日々が壊れてしまうのが怖い。つい数分前まで、俺たちの関係は順調だったじゃないか。

「わかったよ」と彼は言って、ノートパソコンを見下ろした。殺人犯が机の上に置かれた銃を見つめ、犯行当時のシーンを回想しているようにも見える。それから彼は俺の方を振り返ると、言った。「始まったのは3年前だから、君と出会う前だよ」

つまり、元カレと続いていたということか...何人前の元カレか知らないけど。

「それで...言いそびれていたというか、何て言い出せばいいのかわからなかったから、言わずに今まで来ちゃったんだ。君が知らなくても何も問題ないって思ってたし、少なくとも、君の好みじゃないよ」

ということは、みんな知ってたってことか。俺以外の誰もが。

「君が受け入れるとは思えないよ。君の好みじゃないってわかってるから」

浮気相手が? ちくしょう、そりゃ僕の好みじゃないだろうな。

「でも話すよ。ただ伝えておくだけだけど、それでもいい?」

俺はうなずく。

「この何年か、ずっとテイラー・スウィフトを主人公にした小説を書いていたんだ。いわゆるファン・フィクションってやつ。もうかなりの量を書いたからね...それなりに有名にもなったよ」

俺は彼を見つめる。彼は冗談を言っている感じではない。もし元カレだか、元々カレだか知らないけど...浮気を隠すために適当にでっち上げた話なら、史上最悪のカバーストーリーだ。でも、彼は真剣だった。

彼がノートパソコンを開いて、俺に向かって手招きする。俺は近寄って、画面を覗き込んだ。

それはブログだった。彼がログインしようとしている最中に、俺が部屋に入ってきたようで、もう一度彼はパスワードを入れ直す。ブログのトップページが立ち現れ、上部のバナーにこう書かれていた。

大胆不敵なミス・Sの苦悩と偉業

そのタイトルの下には、テイラー・スウィフトの絵が描かれていた。彼女はスタイリッシュな荒くれ者の剣士みたいに見える。あるいは、ファッショナブルな忍者と言った方が近いかもしれない。

その絵の下に、フォロワー数が表示されている。

なんと、俺のボーイフレンドには、394,039人ものフォロワーがいた。

それから3時間かけて、俺はそのストーリーを最初から読んでいった。彼の部屋で、彼のパソコンの前に座りながら、これまで俺が近くにいない時に彼が書いていた文章を読んだ。そういえば、俺が同じ部屋にいる時でも、何かを書いていた節があったな、と思い出した。その時は、誰かにメールでも書いているか、動画でも見ているんだろう、くらいしか思わなかったけど。

俺が食い入るように読んでいる間、オーウェンは近くにいるのがいたたまれなくなったようで、ちょっと用事を済ませてくる、と言って出ていった。俺は彼のブログに没頭していて、いつ彼が出ていったのか、ほとんど気づかないくらいだった。

それは俺が思っていたものではなかった。俺は、何て言うか、もっとイチャイチャした、お熱いキスばかりしているラブロマンスを期待していたんだけど、全然違った。西暦2015年、我らが(ゲイの)主であるイエス・キリストが生まれて2015年目の頃、テイラー・スウィフトは恋に落ちた。彼女について詳しくない俺でも、テイラー・スウィフトの恋の相手は何人か知っている。ワン・ダイレクションのハリー、ジョナス・ブラザーズのジョー、他にもいたかもしれないが、とにかく彼女の恋愛はなかなか望み通りにならず、別れを繰り返すことになる。そして彼女はそのことについて、失恋ソングを書くのだ。だから俺は、テイラー・スウィフトが主人公だと聞いて、そういうロマンスを繰り返す話かと思った。あるいは、買い物好きの女子の話かと。というのも、俺はテイラー・スウィフトを見るといつも、ショッピングモールで本当に楽しそうに買い物している、キャピキャピした女の子を連想してしまうから。

しかし、オーウェンが書いたものはそうではなかった。大胆不敵なミス・Sはさっそうとした、勇敢なスーパーヒーローだったのだ。彼女の最大の武器は、共感だった。相手の気持ちを思いやることこそが、超能力に匹敵するパワーを生み出す。彼女はそれを体現しているようだった。舞台は地球全土に渡り、彼女はそれぞれのエピソードで世界のいたるところに現れ、卑劣なやからと戦い、仲間だと思っていた裏切り者と戦っていた。そして世間知らずの女の子や、ゲイの少年を救うのだった。彼女の宿敵は、ジャスティン・ビーバーだった。彼は二枚舌で上手く世間を渡っているが、実は、不誠実なカナダ人で組織された秘密結社に属する悪党で、悪の取り巻きとともに世界征服を目論んでいた。彼が狙っているのは、売り上げチャートの最上位に君臨するセリーヌ・ディオンの『My Heart Will Go On』だった。ビーバーとミス・Sの戦いは往々にして、セレーナという名の少女の心をめぐって、繰り広げられた。ただ、どちらが手にしたところで、心なんて、あってないようなものかもしれないのに。(セレーナが誰を表すのかと思い、Googleで検索してみると、セレーナ・ゴメスという歌手が実在した。―少なくとも、検索に引っ掛かるくらいには有名人のようだ。)ミス・Sの冒険活劇は過去から現在まで時空を飛び越え、随所で読者の不意を突くように、彼女の歌の歌詞が挿入された。読者がそれぞれの時代、それぞれの場所で集めた欠片をつなぎ合わせると、一つの神話が浮かび上がる、という構成になっていた。たとえば、3つの地で、放射線を放つ涙が彼女のアコースティックギターに落ちた時、音階に狂いが生じ、逆にミステリアスな現象が起きる、といった仕掛けも含まれていた。おそらく、3つの涙は、彼女の3回の失恋を象徴しているのだろう。ミス・Sは、セレーナとともにジョナス・ブラザーズのロマンスの渦巻きに飲み込まれていった。しかし、大胆不敵なミス・Sだけは自力で這い上がり、強さと歌を武器に渦巻きから抜け出したのだ。

俺はそのストーリーに惹きつけられたかというと、そうでもない。たしかに楽しい読み物ではあると思ったが、自分のボーイフレンドが書いたものだと知らなければ、一つの記事だけ読んで、今後二度と訪れることはないブログだった。

しかし、他の人たちは明らかに虜になっていた。各エントリーには数百(時には数千)のコメントが付いていて、これはオーウェンによるテイラー・スウィフトへの応援ブログなのだが、オーウェンへの応援ブログを書いている人もいた。「大胆不敵なミス・S」のFacebookページに飛んでみると、テイラー・スウィフト風に着飾った世界中の人々とつながっていた。(特にオランダ人が多く見受けられた。)彼女の曲名をもじったキャッチフレーズ入りのTシャツを着ている人も結構いる。たとえば、『You Belong With Me』をもじって、Banality Belongs With Bieber, But You Belong With Me.(陳腐な歌詞はビーバーのもの。でもあなたは私のもの)とか、『I Knew You Were Trouble』に補足説明を付け足して、I Knew You Were Trouble, Which Is Why I Kicked Your Ass.(あなたが厄介者だって最初からわかってたのよ。だから叩きのめしてやったの)とか。『22』をいじって、You Don’t Have 2 B 22 2 B 22.とか。(これは最初何のことかわからなかったのは認めるけど、)この「2 B」は「to be」って意味だろうから、You Don’t Have to be 22 to be 22.(22歳らしい22歳になんてならなくていいんだよ)と俺は解釈した。

オーウェンが重い足取りで戻ってきたので、俺は読むのをやめた。手にはドーナツの袋を提げている。―明け透けな賄賂だとわかったが、俺は諸手を挙げて受け取ってしまう。

「それで、どう?」彼がドーナツの袋を差し出しながら言う。「そういうこと。読んだ通りだよ」

「気に入ったよ」と俺は答えた。「楽しいね」

彼が立ったまま険しい表情をした。「楽しい」

「本当に楽しかったよ」

「楽しかった」

「そう、楽しかった」俺には彼がなぜそんな不穏な反応をするのか理解できない。

やはりオーウェンは俺の発言を褒め言葉として受け取らなかったようだ。「良くなかったってことか。君はそうやってお茶を濁すみたいに、話をうやむやにして、見なかったことにするつもりなんだね。やっぱり君には見せるべきじゃなかった」

「そうじゃない! 良かったよ! それなりに」

「それなりにってどういう意味?」

「つまり、ノーベル賞作家のアリス・マンローと比べてるわけじゃないってこと。そうだろ? もし比べてもいいなら、アリス・マンローは文章の美しさという点で、君の上を行っているかもしれない。だけど、それぞれにはそれぞれの良さがあるじゃないか。君がアリス・マンローに勝ってる部分も、ちゃんとあったよ。アクションシーンは確実に君の勝ちだし、それから冒険。ポップカルチャーを前面に押し出してるところなんか、君にあって、アリス・マンローにはない利点だ。とにかく、―君のターゲットオーディエンスは、カナダ人作家のマンローを好んで読むような人たちじゃないだろ? もしマンローファンも取り込もうとしてるのなら、もっと君はカナダ人に受けがいいはずだ」

「じゃあ、僕が狙ってるオーディエンスはどんな層だと思う?」

これは試されてるな、と感じた。不用意に答えない方がいいだろう。

「さあ」と俺は言った。「君が狙ってるのはどういう人たちなんだい?」

質問に質問で返した俺に、彼ががっかりしたのが彼の表情から読み取れた。俺はまだドーナツに手をつけていない。

「僕だよ」と彼は言った。「僕のターゲットオーディエンスは僕自身だよ。僕は僕のために書き始めたんだ。そしたらそれが...広まっちゃって」

「ほぼ40万人だよ」

「そうみたいだね」

「凄すぎる」と俺は言って、立ち上がると、ドーナツの袋を彼に差し戻した。最初のドーナツを選ぶのは彼であるべきだと思った。「本当に、びっくりだよ」

「オッケー」と彼は言って、袋を覗き込むと、チョコレートがたっぷりかかったドーナツを選んで取り出した。

なぜ彼はブログのことを俺に言わなかったんだろう。ドーナツを食べながら、そんなことを考えていた。でも聞かなかった。彼も何も言わなかったから、最終的に僕が読んだことを喜んでいるのかどうか、わからない。俺たちの横でノートパソコンは、そのまま開かれていた。いつしかスクリーンセーバーが起動し、画面上で球体の図形が行き来し始めた頃、俺たちは唇を合わせた。甘い味がした。

次の日、職場で、俺は彼のブログを開くことになった。

それはガブリエラのせいだった。俺たちは朝、顔を合わせると、ふざけ半分で「昨夜はどうだった?」と、お互いのベッド事情を聞き合うのが常だったのだが、俺はつい、彼がテイラー・スウィフトの話を書いていて、たくさんの人がそれを読んでいることが判明した、と言ってしまった。

「何ていうブログ?」と彼女が聞いた。

「大胆不敵なミス・Sの偉業と何とか」

ガブリエラが笑い声を上げた。「嘘でしょ。そんなことってある?」

「知ってるんですか?」

「逆に知らないの? 私はかなり読み込んでるわ。テレビをつけるたびにキム・カーダシアンが、彼女の胎盤は出産に適してるだとか適してないだとか、ぐちぐち言ってるけど、彼女の胎盤話以上の時間をかけて、私はあのブログを読んでるわ」

ガブリエラは〈パーク・スロープ〉に住んでいる56歳のレズビアンで、彼女が音楽好きなのは知っていた。トシ・レーガンが野外音楽堂で弾き語りライブをする時には、いつも俺を引っ張るように連れていってくれるんだけど、トシ・レーガンとテイラー・スウィフトでは、どちらも女性シンガーではあるけれど、音楽的に違いすぎるから、彼女がテイラー・スウィフトのファンだったとは、さすがに見抜けなかった。

~~~

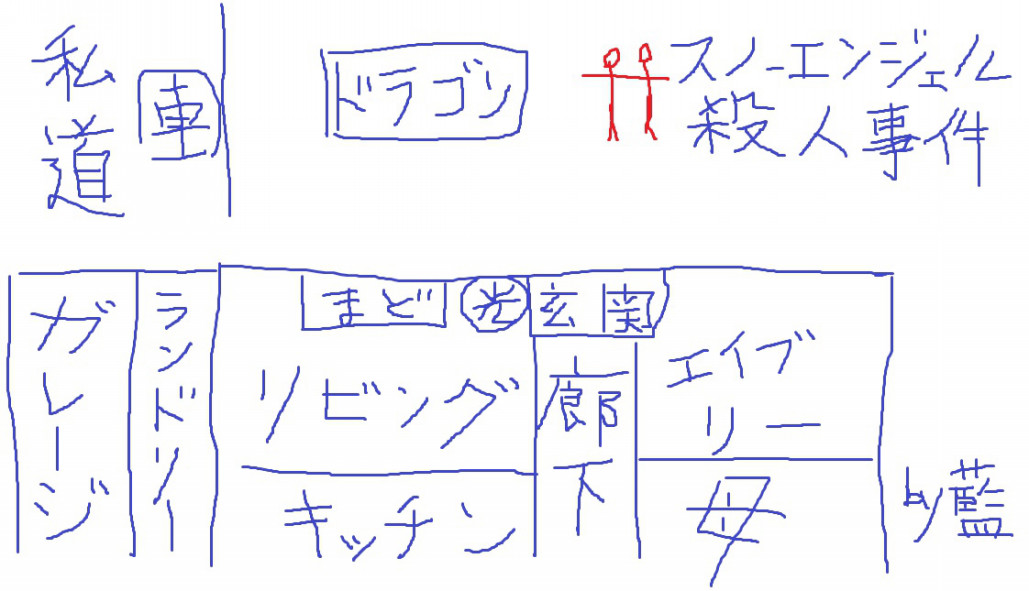

藍は地名が出てくるたびに場所を確認しているんだけど、これからはち、ち、地図を載せます!笑

~~~

「そうだったんですか」と俺は言った。「かなりびっくりしました」

「心しておきなさい。作家と付き合うのは大変よ。そのうち、このストーリーの中のジャスティン・ビーバーって、もしかして僕のことじゃないか、みたいに疑心暗鬼に囚われる瞬間が来るわ」

「まあ、これは自伝じゃないですからね」と俺は指摘する。「僕はデイビッド・セダリスやシェリル・ストレイドみたいな、実人生を書く作家と結婚してるわけじゃない。というか、彼はテイラー・スウィフトについて書いてるだけです」

「あなたが何と言ってもね、クラーク。私はあれを読むと、大胆不敵なミス・Sって、なんだか私によく似てるわって思えるの。ということは、きっとオーウェンも、ミス・Sに彼自身を投影してるってことよ」

「ああ、そうですね、確かに」と俺は言う。しかし、俺が実際に考えていたのは、次のようなことだった。なぜ彼女は、あのストーリーの中のジャスティン・ビーバーが僕だと、ぴんと来たのだろう?

そうして、俺はガブリエラが去った後も、彼のブログを覗き見ることになった。ストーリーの中にその手がかりを、俺に関する何かを見つけるために。

問題は、俺がジャスティン・ビーバーと同じカナダ人だということだ。

俺はポップシンガーではないし、過去に歌手だったこともないが、カナダの首都、オタワ出身だった。俺はカナダのポップスをあまり聴かない。―アラニス・モリセットだけは、彼女の全盛期に、一時期はまって聴いていたけれど、それ以来聴いていない。というか、彼女の音楽性はポップスという感じでもないが。―俺のプレイリストには、アーケイド・ファイアも、ファイストも、オーウェン・パレットも入っていない。つまり、〈不誠実なカナダ人たちの秘密結社〉なる組織に俺が含まれる要素は、どこにもないはずだ。

もちろん、俺の知らないところで勝手に会員登録されていた、ということもなきにしもあらずだが。

疑心暗鬼になりかけてるのは、自分でもわかってる。ちょっと勘ぐりすぎだな。オーウェンはここニューヨークに、カナダ人の知人がたくさんいるじゃないか。待てよ。そこで俺は気づいた。オーウェンが知ってるカナダ人は、全員俺の友達じゃないか。

ポイントは、俺がジャスティン・ビーバーとは全然違うということだ。

まず第一に、俺は丸刈りに近い短髪だ。ビーバーのあのふさふさした髪には、いろんな逸話がまとわりついている。偽りの髪じゃないかって話もある。俺のさっぱりしたバズカットの方がいいに決まってる。それから、彼は体にタトゥーを入れ、秘密のメッセージを組み込んでいるらしいが、俺の腕に唯一ある斑点は生まれ持ったものだし、彼はよく人々を「ベイビー」と呼んでいるけれど、俺は誰かを「ベイビー」なんて呼んだことは一度だってない。赤ん坊に対してさえ、そうは呼ばない。

それでも、この街の底流にひそむアンチ・カナダ人の風当たりは無視できないものがある。俺は彼の書いたストーリーをもう一度読み返している。フラッシュバックされ、2013年の夏に舞い戻る。そう、ここで急激な展開を迎えたのだ。〈不誠実なカナダ人結社〉の親玉が、期待に反して、セリーヌ・ディオンではないことが判明した場面だ。はっきりと名前は出ていなかったが、そのギターをかき鳴らすカナダ人女性は、どう考えても、ジョニ・ミッチェルだった。それが分かった時、俺は(自分でも信じられないことに)めまいを覚えた。その後、ジョニ・ミッチェルの自伝的映画が公開されることになり、ジョニの役を演じるのがミス・Sではないかという噂が巷に流れ出すと、ジョニはそれをなんとか阻止しようと、若い頃のケネディ大統領を金で雇って、彼女の元に送り込んだ。ミス・Sを誘惑し、愛に溺れさせ、表舞台から消し去ろう、とたくらんだのだ。その計画はもう少しで完遂するところだった。―ハイアニス・ポートの門の外に侍女のアビゲイルを待たせておいて、ミス・Sはもう少しで貞操を失うところだった。若きケネディが彼女の処女を奪い、戦いのない平穏な地、キャメロットに彼女を追いやろうとした時、ミス・Sはすべてを悟った。ジョニ・ミッチェルの策略に気づき、活力を取り戻したミス・Sが、覆い被さってくる彼の体をはねのけ、一気に形勢を逆転させたのだ。怖気づいたケネディは、最後に捨て台詞を残して逃げ去っていったのだが、その捨て台詞が、ジョニ・ミッチェルの代表曲だったから、俺は思わず吹き出すように笑ってしまった。「あなたを1ケース分、飲み干したって、ほら、私はまだ正気よ、ちゃんと自分の足で立っていられるんだから」笑いが収まってきた頃、俺は思い出した。そういえば、この曲は、助手席に乗っていたオーウェンに向かって、俺が優しい歌声で歌って聞かせた曲じゃないか。あれは二人で夕食を食べた後、高速道路を走っていた時だ。

俺は頭を振って、自分に言い聞かせる。「こんなの馬鹿げてる。完全にパラノイアにかかってるぞ!」そう大声で叫ばずにはいられない心境だったが、ここは職場だと思い出し、なんとか声を抑えた。再び冷静になって考え...オーウェンがブログを秘密にしておいた理由は他にもたくさんあるじゃないか、と結論付けた。べつに、これが自伝的性質を帯びているゆえに隠していたとは限らない。もっと言えば、このストーリーは、俺が彼の人生に登場する前から始まっていたものだ。ビーバーを悪玉の宿敵に選んだ時、オーウェンはカナダ人と付き合ってはいなかった。待てよ、彼の過去に俺が知らない別のカナダ人がいないとも限らないな...

待て待て。これはテイラー・スウィフトの話なんだ。俺は息を吸い込んで、吐き出すように、自分に言い聞かせる。テイラー。スウィフト。

俺は邪念を振り払いたかったのだが、できなかった。居ても立っても居られなくなり、その日の終わり、ガブリエラのオフィスに、たぶんノックはしたと思うが、ふらふらと入っていった。彼女はクライアントが滞納している税金に関する報告書の最終チェックをしていた。俺も彼女にどうしても、急ぎで最終チェックをかけてもらいたいことがあったのだ。

「ちょっと時間ありますか?」と俺は聞いた。

彼女はうなずいたが、書類を見たまま顔を上げなかった。

「魅力は何ですか? つまり、テイラー・スウィフトの魅力ってことですけど。彼女の何があなたを惹きつけて、あなたはあれを読んでいるんですか?」

ガブリエラはやっと顔を上げて、俺を見た。驚くほど深刻な表情だった。

「まず、あの子はいい曲を書くわね。それから、私たちみんなが経験するあらゆるドラマを、彼女は身をもって経験して見せてくれるのよ。―みんなが見ている前でよ。だから感情移入できるの」

「感情移入って、彼女にですか? つまり、彼女は美人で、痩せていて、お金持ちで、髪はブロンドで、たしか12歳くらいの時から、普通の生活なんて送っていませんよ。そんな庶民とはかけ離れた彼女に、感情移入なんてできるかな?」

ガブリエラが首を振る。「あなたは聴いていないのね。感情移入できるのは、彼女の歌よ。彼女は歌の中に、それを詰め込むの。それに、いずれにせよ、あの大胆不敵なミス・Sは、現実のテイラー・スウィフトとは違うわ。ギターのリフみたいなものね。テイラー・スウィフトの低流通音に乗って突き進んでるけど、ミス・Sは一人の独立した女性よ。だから私は彼女の話を読むのが好きなの。彼女は今日は何してるんだろう?って思ってね」

「でも、なぜテイラー・スウィフトなんですか? ティーガン&サラじゃ駄目なんですか? あの姉妹デュオの方が、ずっと魅力的に思えるけど」(あの姉妹はカナダ人だし、と付け加えたかったけど、それは言わなかった。)

「あなたは私について聞いてるの? それとも、あなたの彼氏がテイラー・スウィフトを選んだ理由について、聞いてるのかしら?」

「たぶん、オーウェンについて聞いてるんだと思います」

「だったら、その質問は私じゃなくて、彼にぶつけるべきね」

彼女の言い方はとても強く、俺は叱られているように感じた。

俺は今までずっとジャスティン・ビーバーのように振舞ってきたのかもしれない。俺をそんな思いにさせるほど、手厳しい言い方だった。

俺はオーウェンの仕事場に向かった。彼はコンピューターの前に座っていた。―もう画面を隠し立てするようなそぶりはなかった。彼はフェデックス・オフィスで働いていて、俺が仕事帰りに寄る時は大体、ほんの数分で作業を切り上げてくれるのだが、今日はなんだかゆっくり構えていて、すぐに切り上げる様子はない。

「邪魔しちゃった?」と俺は聞いた。

「そうだね」と彼は言い、画面から目を逸らそうとしない。「でも大丈夫。この段落を書き終えたら、夕食を食べに行こう」

分刻みではなく段落刻みで計られる区切り方に僕は慣れていなかったが、「あと5分待って」と言われたのと、それほど大きな違いはないのだろう、と思うことにした。俺は彼の肩越しに、〈大胆不敵なミス・S〉が今日は何をしているのか、覗き見た。

「それやめてもらえるかな?」とオーウェンが言った。「そこにいられると、君の鼻息が僕の首筋に文字通りかかって、くすぐったい」

俺は、ごめん、とつぶやき、後ろに退いた。その段落が終わるのを待っている間、俺はスマホを取り出して、メールをチェックしていた。

四人座れるテーブルにすべきだったかな、と思った。俺たちの横に窮屈そうに二人も座っている気がしたから。

ミス・S。

ビーバー。

オーウェンも二人の存在に気づいているようだったが、彼からは言い出さなかった。彼は俺に、何を注文するか聞いて、今日の出来事について聞いてきた。俺からその話題を持ち出すのを彼は待っている、そう俺は感づいた。

「そういえば今日、ガブリエラが君のファンだってわかったんだ」と俺は切り出した。「僕が彼女にあのブログについて話したら、彼女は本当に感激してたよ」

そう言えば、きっとオーウェンは喜ぶだろうと思った。彼は前からガブリエラが好きだったし、今では彼女が、二つの方向から彼を好きだったと判明したのだから。

しかし、彼は手に持っていたダイエットコーラを、口につけることなくテーブルに置いた。

「クラーク」彼の声は真剣そのもので、セラピー室で向かい合っているのではないかと思うくらい、辺りの空気が一気に張り詰めた。「あのブログのことは誰にも言わないでくれるかな。誰にもだよ」

「君は言っちゃだめなんて言わなかったじゃないか。そんなこと一言も言わなかったよ」

「理解してくれてると思ってたから」

「理解って何を?」

「そんなこと言わなくても、僕が他の人たちに知られたくないって思ってるのは明らかじゃないか。秘密にしておかなくちゃだめなんだよ」

「なんで? ビーバーが君の居場所を突き止めるのを恐れてるのか? ビーバーが君のところにやって来て、―そうだな、彼の初期のアルバムを無理やり君に聴かせるとか。まだ彼が小さくて肌も真っ白な少年だった頃の、カナダ人のラップだよ。いかにも君が嫌がりそうな音楽じゃないか?」

「ただ、そこは線を引いて、別々に分けておきたいだけだよ」

「法的な意味でってことか? 君が誰か分からなければ、テイラー・スウィフトは君を訴えられないって?」

「違う! 僕はただ—うまく伝わるか分からないけど、あの世界に入り込む時、僕は僕じゃなくなるんだ。それに、みんながミス・Sに話しかけたりする時、あれは僕への言葉じゃなくて、ミス・Sへの言葉なんだよ。それって凄く重要な線引きだから」

「みんながミス・Sに話しかけたり...」

「コメントしてくれたり、メッセージを送ってくれるんだよ。アドバイスを求めたりもしてくるけど、それに答えるのはそんなに難しくないよ。大体みんな、自分がどうしたいのか、すでに自分で分かってて聞いてくるんだ。だから、それをそのまま言ってあげる。きっと背中を押してほしいんだろうね。男と別れて、ミス・Sみたいに自分の力で人生を突き進んでいきたい、とか。自分を友達扱いしてくれない友人と縁を切りたい、とか」

「みんなそんなことまで君に打ち明けちゃうのか?」

「イエスとも言えるし、ノーとも言える。みんな相手がミス・Sだから、いろんなことを打ち明けるんだ。そして、彼女がそれに答える」

「ミス・Sは君じゃないってことか? そして彼女はテイラー・スウィフトでもない?」

「その通り」

「女の子たちはテイラー・スウィフトにメッセージを書いてるって思ってるんじゃないのか?」

「必ずしも女の子とは限らないよ。そしてみんな、ちゃんと二人の違いを理解してると思う。とはいえ、テイラーが歩む人生がなければ、みんながミス・Sにあれだけ肩入れして、彼女と心を通わせるってこともなかったんだろうけど」

俺は自分を抑えられなかった。「テイラー? 友達気取りかマネージャー気取りか知らないけど、君はもう彼女をファーストネームで呼んでるのか?」

彼が顔を赤らめ、そして怒りを露わにした。「うるさい。君だってフローレンス・ウェルチのことをフローレンスって呼んでるじゃないか」

「それは彼女のバンド名が、〈フローレンス・アンド・ザ・マシーン〉だからだよ」

「僕はただ、テイラーはファーストネームで呼んでほしいタイプかなって思っただけだよ。知らないけど」

「それで、魅力は何? つまり、何が君を惹きつけたの?」

「テイラーの魅力ってこと?」

「そう」

「みんなと同じだと思うよ。―僕は彼女を見て、あの田舎臭い、評判も良くない女の子が成り上がったんだと思うとね、感情移入しちゃうんだよ」

「評判も良くないって、彼女は世界一の人気者だろ」

「でもね、彼女はマドンナやビヨンセとは違うんだよ。マドンナやビヨンセは、僕たち一般人の評判なんてたわごととしか思ってない。君もそういう印象は受けるだろ。でも、テイラーはすごくそういうことを気にするんだ。それが伝わって来るんだよ」

「たしかに伝わっては来るが、それを伝えてるのは彼女の取り巻き、広報担当のスタッフだ! いいか、オーウェン―君は彼女に会ったことがないだろ。君は彼女を知ってるわけじゃない。君が知ってるのは彼女の情報だけで、その情報は彼女が君たちファンにこう思ってほしいというイメージだ」

その時、注文した料理が運ばれてきて、俺は口をつぐんだ。言いたいことは言えたし、オーウェンの胸に響いた感触もあったので、他の話題に移ってもいいだろうと思った。

「それ美味そうだな」と俺はオーウェンのブリトーを指差しながら言った。

しかし、彼はそれにかぶりつこうとはしなかった。

「これこそが、僕が君に伝えたくなかった理由だよ。どうせこういう会話になるだろうと思ったんだ。君が僕を馬鹿にするのが目に見えていた。でもね、僕は君に馬鹿にされるなんてまっぴら御免だ。君の意見は断固拒否する」

俺はいわれのない糾弾にひどく腹が立った。「そういうことかよ、ミス・Sさん」と俺は返した。「俺が何を言っても、俺の意見は拒否するって言うんだな。いいだろう、今の言葉しかと受け止めた。ちゃんと〈侮辱〉の記憶ファイルにしまっておくよ。君の人生を大きく占めていたことをずっと内緒にしておいて、その理由が、俺に話しても、俺は馬鹿だからどうせわかってもらえないだろう? はっ、とんだお笑い草だな。そんな風に思ってくれて有り難いよ。君が思い描く俺のイメージは、まずまず俺の実像を言い当ててはいる。ただ、一つ足りないものがあるんじゃないか。君の本名さえも書いてないブログに君自身が感じている、たとえば、気まずさみたいな感情もちゃんと背景に描いて、その上で俺のポートレートを描いてもらわないとな」

「君は実際のところ、どれくらい読んだの?」

「全部読んだよ。少なくともこれだけは認めてくれ。俺の意見は全部読んだ上での意見だ」

オーウェンがナプキンをテーブルに投げつけた。「もういい」と彼は言って、立ち上がる。「こんなことはもううんざりだ。前にこんな悪夢を見たことがあるよ。起きている間にも同じことが繰り返されるなんて、やってられない」

「座ってくれ」と俺は言う。尖った言い方はなるべく避け、穏やかに続けた。「とりあえず落ち着こう。俺たちの初めての大きな喧嘩が、テイラー・スウィフトをめぐる喧嘩なんて、泣くに泣けないじゃないか。少なくとも、しばらく様子を見よう。ほら、まだ一緒に住もうって話してる段階で、近所の人がどんな人かもわかっていないんだからさ」

彼は座らなかった。「もう遅い」と彼は言う。「僕は帰る」

「なんかメロドラマみたいに芝居がかってるな」

「ドラマじゃない。リアルだよ」

彼の言い方が、何かの歌詞の引用みたいだったから、どうせテイラー・スウィフトの曲からだろうと思って、つい聞いてしまったのが失敗だった。「それってテイラー・スウィフトの曲の歌詞?」

「違う」と彼は俺をにらみつけて言った。「これがそうだよ。Why you gotta be so mean?(なんであなたはそんなに意地悪なことばかり言うの?)」

「本気で言ってるのか?」と俺は聞いた。

店を出て行く彼の背中が、その答えを物語っていた。

俺は店員に言って、ブリトーを袋に詰めてもらった。オーウェンの部屋に向かう途中、ダイエット・コーラをもう一本買い足した。彼と同じ建物に住む人が、建物自体の共同玄関に顔を出して、俺を中に入れてくれた。オーウェンの部屋には鍵がかかっていた。俺はブリトーとコーラをドアの前に置いて、立ち去ることにした。中からテイラー・スウィフトの歌声が流れている。彼女の歌声が途切れた小節の隙間から、タイピングの音がかすかに聞こえた。

俺は建物の外に出ると、彼にメールを送って、部屋の前に食事が置いてあることを伝えた。ありがとうという感謝の言葉が返ってきて、すべてが元通りになることを期待したが、その夜、彼からメールが届くことはなかった。

「誰かの彼氏や彼女になったからといって、相手の好きなものを事細かに全部好きになるなんて、そんなのありえないですよね?」翌朝、休憩室でコーヒーを飲みながら、俺はガブリエラに聞いた。

「そうね」と彼女は言った。「ただ、相手の好きなものまで好きになれれば、間違いなく長続きするわね」

・・・

休憩室を出て、自分のデスクに座った俺は、パソコンに電源を入れると真っ先に、〈ミス・S〉の最新ページを開いた。昨夜のミス・Sの動向を読むのは、怖くて仕方なかったが、読まずにはいられない。

それはいつもの綺麗なストーリーではなかった。

大胆不敵なミス・Sは、グラミー賞の授賞式でこれから歌おうとしている。彼女にとって人生に勝利した最高の瞬間になるはずだった。かつてノミネートされた最優秀新人賞は逃したかもしれないが、その他の賞はことごとく獲得してきて、今では世界中の人気者になっていた。彼女はニューシングルをこのステージで初披露する予定で、ファンたちは今か今かと待ち望んでいる。この曲もiTunesなどでたちまち何百万ダウンロードを記録することになるだろう。観客席には、少なくとも7人の彼女の元カレがいて、その全員に通路側の席が用意されていた。カメラに映りやすくするためだ。彼女がステージに上がると、瞬時にカメラが切り替わり、彼女のパフォーマンス中、逐一元カレたちの反応を映し出す演出になっている。彼らがしかめっ面をしたり、ニヤリと嘲笑うような表情をすれば、世界中がそれを目撃し、こう思う手はずだ。テイラーがその男を愛そうとしていた時にも、彼はそういう表情をして、彼女を困らせていたんだな、と。

ただ今回は、―大胆不敵なミス・Sでさえ操れない出来事が起きてしまった。舞台裏の楽屋で彼女が発声練習を終えようとしているところに、ジョニー・ギターという名前の元カレがふらふらと楽屋に入ってきたのだ。彼女の親友のアビゲイルは、彼女の好きなダイエット・コーラを買いに〈ターゲット〉に行ってしまったため、ミス・Sは楽屋で彼と二人きりになってしまった。

「もう二度と私に話しかけないでちょうだい」と彼女は強い口調で言い放った。

ジョニー・ギターは微笑んだだけで、何も言わなかった。彼は背中に担いでいたギターを手に取ると、弾き始める。

ミス・Sから急に、大胆不敵さが抜け落ちていった。

「やめて」と彼女は彼に言う。「こんなことやめてちょうだい」

それでも彼は演奏を続ける。彼はギターの達人だった。すなわち言葉を必要としない音の達人なのだ。彼女は急速に引き込まれ、音たちの会話を聞くように耳を傾ける。そして、彼女は音たちが何を言っているかわかった。彼女は周りのみんなからちやほやされ、持ち上げられているだけで、アーティストではない、と言っているのだ。彼女はプロデューサーやスタイリスト、それから(時々は)声を重ねてレコーディングするための二重録音の機材も必要としている。彼女は本物ではない。確かに彼女はギターも弾ける。だけど、ただ弾けるってだけで、ギターで何かしらの新機軸を切り開こうというわけでもない。

彼女はそろそろ楽屋を出た方がいいと思い始める。ステージでパフォーマンスする時間が迫っている。

彼のギターはその思いを受け止める。さっさと歌ってこい、とギターの音は言っている。彼女の気持ちはだんだんと萎縮してしまう。私にはこんな演奏はできない。私は見かけ倒しのえせアーティスト。お金のためにテレビに出ている、ただの子馬。

彼は言葉で何かを言う必要はない。ギターの音だけで彼女を小者にしてしまえるのだ。彼はそれを知っている。

空中から和音を引っ張り出し、音たちを華麗に操ってみせる彼の顔からは、笑顔が絶えない。

彼女は自分のギターを床に置いてしまう。なぜ私はこんなものを持ってステージに上がろうとしていたのかしら? 彼女はステージに上がることすらできなくなる...

俺は読むのを止めた。止めたいから止めたわけではなく、そこで終わっていたからだ。

彼がここにいてくれればいいと思った。今すぐ聞いてみたかった。君は本当にこんな風に俺を見ているのか? 本当に俺がこんなことをするとでも思っているのか?

この「笑顔が絶えない」という描写は適格ではない。俺は昨夜一度も笑顔にならなかったし、今だって笑顔を浮かべていない。

俺は彼にメールを送った。俺は笑顔なんか浮かべてない。動揺してるんだ。

彼が仕事中なのはわかってる。今すぐ彼の仕事場に行って、話し合いたい気持ちだったけれど、それも無理な話だ。俺が今できることは限られていて、それが何かもわかっていた。

俺はガブリエラのオフィスに入って行き、ドアも閉めずに、こう言っていた。

「今日は早退させてください。今すぐ家に帰って、俺はテイラー・スウィフトの曲をたくさん聴かないといけないから」

彼女は俺を見てうなずいた。事情はすべてわかったわ、と無言で告げていた。

もし職場の誰かに俺のことを聞かれたら、家族の緊急事態だと答えておくから、と彼女は言った。

家族の緊急事態。それは真実からそう遠くはない表現のように感じた。

・・・

家に帰ると、俺はテイラー・スウィフトの今までにリリースされた全曲をダウンロードした。オーウェンはそういうところにこだわるから、ちゃんとお金を払ってダウンロードした。

時系列順に古いものから聴いていくことにしたのだが、これには多少の忍耐が必要だった。彼女のファーストアルバムのジャケット写真からは、将来大成する気配はまるで感じられない。―なんだか低予算のシャンプーコマーシャルのオーディションで、なまめかしい人魚姫役になりきろうと無理をしているみたいだ。ファーストアルバムの曲は、俺にはあまり響かなかった。甘い恋愛ソングも悲しい曲も、大した違いを聴き取れなかった。―すべての曲を彼女は同じトーンで歌っていた。そこには10代後半特有の、律儀な真面目さだけが溢れていた。ファーストアルバムを聴いた後、俺は自分の音楽的好みを再確認するために、フィオナ・アップルの『Criminal(犯罪者)』を大音量で聴く必要があった。

セカンドアルバムでは、よりグルーヴ感が増していた。俺が知っている曲も何曲か入っていて、ほとんどの曲が悪くない。2008年に過剰なくらい大々的にさまざまメディアで流されていた曲の中にも、音楽的に見事な瞬間がいくつもあり、今ではめっきり耳にしなくなったためか、余計にその素晴らしさが際立っていた。

俺は聴き続けた。アルバム『1989』に至った時には、俺はある種のフーガ的状態にいた。音階が俺の周りでループしているような感覚だった。そして、『Out of the Woods(深い森を抜け出して)』にぶち当たった時、俺の中で何かが絡み付いてくる感触があったのだ。ブリーチャーズのボーカルが作曲した曲だとか、彼がコーラスにまで参加しているとか、そんなことはどうでもよかった。真に意味のある歌詞が3行ほどしかなくても、べつによかった。俺の恋愛履歴が、テイラー・スウィフトのジェットコースターばりのロマンス遍歴と似通っていたから胸に響いた、とかでもない。とにかく俺はその曲に引きずり込まれ、すっかり虜になってしまった。立て続けに3回聴いてから、アルバムの残りの曲を聴き、それからまた『Out of the Woods』に舞い戻り、リピート再生した。

夕食の時間が過ぎ、夜が更けていった。それでも俺はヘッドフォンでその曲をループさせ続けた。

俺は自分がこの現象を不思議に思っていることに気づいた。何がこの曲をグレート中のグレートに押し上げているのか? この曲のメッセージか? いや、違う。全く同じことを言っている曲なんて、世の中に何千とある。ただ、メッセージは同じであっても、この歌特有の伝え方に、その神秘が隠されている気がした。彼女から発せられたメッセージが、俺の耳に届き、そして長く留まり続けるのだ。俺の心の中にそれがホームとして根付いてしまうくらいに。

俺はオーウェンにメールを送った。

ポップミュージックの面白いところは、ポップと言いながら、一瞬で弾けないところだね。膨らんだ泡が、そのままずっと持続するんだ。

通常だったら、☺という絵文字だけの返信が届いただろう。でも、今回は1分ほどして、彼の言葉が返って来た。

まさにそうだね。

俺はまだ森を抜け出してもいないし、平原に出て視界が開けたわけでもない。

iTunesをオフにしても、その曲は俺の中でまだ再生され続けていた。俺はぼんやりとしたまま、歯を磨いた。一日着ていた服を脱ぐ時、鏡に映る俺の瞳に、ジェームズ・ディーンのような色が浮かんでいた。まさに彼女の歌う歌詞の通りだ。ベッドに入り、スマホを片手に、彼からの連絡を待ちながら、俺は再び深い森の奥深くへと入っていった。out-of-the-woods-out-of-the-woods-out-of-the-woods...

明日は? とだけ俺は彼にメールしてみた。

俺が眠り込む直前に、彼から返信が来た。いいよ。

翌日、オフィスに着くと、ガブリエラを探し出す必要はなかった。彼女は俺を待ち構えていた。

「まず最初に処理しなければならない事はこれよ」そう言うと、彼女は請求書の束を俺に手渡した。これをデータ化するのが俺の仕事だ。「それからメールボックスもチェックしてね」

俺は書類の束を脇に置いて、最初に彼女からのメールを開いた。チケット売買サイト〈スタブハブ〉のリンクが貼ってあり、リンク先に飛んでみると、来週の木曜日にブロードウェイの〈ユナイテッドパレス〉で行われるテイラー・スウィフトのコンサートのチケットが掲載されていた。

チケットの値段は、なんと婚約指輪に相当する額に跳ね上がっていた。少なくとも〈ターゲット〉では、俺はそんな金額の買い物をしたことは一度もないし、俺の一生分のダイエット・コーラ代に匹敵しそうに思えた。

もちろん、オーウェンはすでにこのチケットを持っているかもしれない。彼の人生の俺から見えない部分では、それはありえた。俺が言えることは、このチケットはなかなか手に入らない代物だということだ。―彼に確認だけでもしてみようか。

今夜会える? と俺はメールした。それと、来週の木曜か金曜は空いてる?

すぐに「入力中...」とスマホ画面の左下に表示され、

その3日に関しては全部空いてるよ、と彼から返ってきた。

俺はこれから使おうとしているお金でできることを計算せずにはいられない。ロンドンへ飛べる。上等なソファーを買えるし、質の悪いソファーなら3つも買える。ブロードウェイで公演中の『ヘドウィグ・アンド・アングリーインチ』を10回以上見れるな。

でもこれは、これこそが、彼が望んでいるものなのだ。金額が同等の他のどんなものでもなくね。

俺はチケットを買った。

「あなたのおかげで、だいぶ出費がかさみましたよ」俺はガブリエラのオフィスに頭だけ突っ込んで、そう言った。

「行動が早いわね」と彼女は答えた。

デスクに戻ると、ミス・Sの動向をチェックしてみた。続きはまだ書かれていないだろうと思った。―オーウェンの今までの更新間隔は、3日に1度といった感じだったから。しかし、今回は続けざまに更新されていた。新しい書き込みがあり、更新時刻は(東海岸の標準時で)午前3時と表示されている。

前回ストーリーが途絶えたところ、彼女の楽屋の場面に戻る。大胆不敵なミス・Sは、うっとりとジョニー・ギターの顔を見つめている。彼の指から繰り出される魅惑の魔術にすっかりかかってしまった様子だ。楽屋の外から、彼女がステージ上に現れるのを今か今かと待ちわびる観衆の声援が鳴り響いていたが、彼女の耳には入ってこなかった。彼女に聴こえるのはジョニー・ギターの正確極まる演奏だけで、その妙技に彼女は身も心も心酔しきっていた。彼女の目尻に涙がたまり始め―

やがてまばたきと同時に、涙が頬を伝った。

彼女の元カレたちが彼女の自尊心を取り戻そうと、バールを使って楽屋の鍵をこじ開けようとしている中、彼女は床に置かれた自分のギターに手を伸ばす。彼女は自分が彼ほど上手く弾けないことを知っている。彼女は彼がブルースの達人だと知っている。そして、自分はブルースの「青」にはほど遠い、ピンクと赤に染まったミュージシャンだと知っている。ミュージシャンだとさえ、誰にも認知されていないことも知っている。それでも、彼女はとにかく演奏を始める。彼が滑らかにストリングスを弾き、痺れるような哀愁の音を紡いでいる中、演奏に加わった彼女は、シンプルなメロディーを弾き出した。彼はテンポを上げる。彼の顔から笑顔が消え、汗がにじみ出す。彼女は自分自身の曲のメロディーに乗せて、ハミングしながら、楽屋の中の他の音を無視する。頭の中に浮かびくる声も無視する。先ほどまで、お前は上手くなんかなれない、お前は強くもなれない、お前が尊敬されることなどない、と彼女自身に降りかかってきた声を、ハミングでかき消した。彼女はいわば、オーケストラを引き連れた笛吹きだった。ジョニー・ギターの顔に、こんなはずじゃなかった、と焦りの色が浮かぶ。彼の指先はたこが重なり、硬くなっている。―ひび割れ、出血しても、もはや何も感じないほどだ。大胆不敵なミス・Sは、自分の歌の中に留まり続ける。自分の歌の中に安らぎを見出し、たとえ彼女自身しか聴いていないとしても、自分の歌を演奏し続ける。それが一番大事なことだから。自分が聴いていることが何よりも重要だから。

ジョニー・ギターが雄叫びを上げた。ギターはハウリングを起こしたように荒れ狂い、彼は床にごろんと転げ落ちたかと思うと、火の玉に包まれるように燃え尽きた。彼は芸術のために死んだのだ。芸術なんて死に値するはずもないのに。大胆不敵なミス・Sは、彼の屍を越え、楽屋を出ると廊下を歩いていった。その間、ずっと彼女はギターをかき鳴らしていた。廊下にはコンサートスタッフやバンドメンバーが立っていたが、みんな彼女の歩きながらの演奏を邪魔しないように、うなずきながら彼女を見守っている。観客の前に立つ前に、最後の仕上げとしてメイクアップを施す手はずになっていたのだが、彼女は長年連れ添い、絶大な信頼を寄せるメイクさんの前を素通りしてしまった。親友でマネージャーのアビゲイルにさえ見向きもせず、彼女はまっすぐにステージを目指す。アビゲイルは気を利かせ、彼女の後を追うと、彼女がステージに上がる直前、アンプから延びるプラグを彼女のギターに突き刺した。彼女はビートを止めることなく、そのままマイクの前に立ち、歌い始めた。観客たちは各々にジャンプし、床を揺らす足自体が楽器となって、彼女の新曲に熱いリズムを添えていた。

アビゲイルは微笑みながら、さっきまで運んでいたダイエット・コーラが12本入ったケースを再び持ち上げた。アビゲイルがミス・Sの楽屋に入った時には、すでにジョニー・ギターの姿はなかった。―彼の革ジャンとギターの燃えさしが、残り火をチラチラとさせながら、床に転がっていた。

楽屋のスピーカーから、アビゲイルは〈大胆不敵なミス・S〉のステージ上での勝利の歌声を聴くことができた。曲が終わると、ミス・Sは熱狂する聴衆に向かって、一言だけみなさんに伝えたいことがあります、と言った。

「ポップミュージックの面白いところは、ポップと言いながら、一瞬で弾けないところですね。膨らんだ泡が、そのまま、ほら、ずっと浮かんでる...」

俺たちは彼が住む共同住宅の近くのイタリアンレストランで夕食を共にした。あれからまだ二日しか経っていなかったが、彼に会うのは久しぶりのような気がした。誰かを愛し始めると、離れている間の感情的な距離は、時間そのもののように、いつでも歪んでしまう。

彼に謝ることから始めるべきだとわかってはいた。だけど俺は、謝る代わりに、どれだけ彼に会いたかったかをまず伝えた。

彼は、まだ二日しか経ってないよ、とは指摘しなかった。彼もまた俺と同じように、切実な時空のゆがみに耐えていたのだろう。

俺は続けて、〈大胆不敵なミス・S〉を、更新されるたびに読んでいることを伝えた。「あの楽屋の場面では、ハラハラ心配しちゃったよ」と俺は言う。「ジョニー・ギターはかなり手ごわかったな」

オーウェンは椅子に深く腰を下ろし、背もたれに寄りかかって言った。「ハラハラしたとか、僕に気を遣って茶化す必要はないよ」

「茶化してなんかない! 俺は本気でハラハラしたよ。―リアルみたいだった。まあ、ジョニー・ギターっていう彼の名前はちょっと変というか、リアルっぽくなかったけど」

オーウェンはふふっと笑みを浮かべた。「彼がなぜそんな名前なのか、君にはわからないだろうね」

「わかった方がいいのか?」

「いや、わからなくても大丈夫。昔の映画に『Johnny Guitar』っていう西部劇があって、ジョニー・ギターっていう名の荒くれ者と、彼の元恋人の女主人公が戦うんだよ」

俺はてっきり、ギターの名手チャック・ベリーの『ジョニー・B・グッド』をもじった名前かと思っていた。

「昨日は一日中、テイラー・スウィフトを聴いてたよ」と俺は言う。「それからずっと、今もまだ俺の頭には彼女の歌声が流れてる。彼女の音楽にはサブリミナル的に誘発剤が埋め込まれているんじゃないかって疑うよ。中毒性のあるやつだな。それが脳内に留まって、勝手に音楽を鳴らしてる感じ。もしそうなら、驚くほど効果抜群だ」

「どのアルバムを聴いてたの?」

「全部だよ。昨日は全部聴いた。今日は『1989』ばかり聴いてる。Welcome to New York(ニューヨークへようこそ)って彼女に言われ続けてるわけだ...カナダからニューヨークにやって来た俺が、まさか彼女に歓迎されるとはな!」

「君があの曲を気に入るなんて、信じられないよ」

「俺はあの曲に屈したんだ。彼女に負けたんだよ。歌詞は陳腐だし、サウンドは80年代の寄せ集めだし、彼女が同性愛者に向かって声を上げてくれても、『ああ、それはどうも』くらいしか思わない。だけど、あの曲を聴いている間、俺はずっと考えていたんだ。テイラー・スウィフトがニューヨークに引っ越してきた時、彼女はデザイナーズビルの最上階の、ベッドルームがいくつもあるようなペントハウスに引っ越してきたはずだって。それは一般的なニューヨークへの上京物語じゃないだろ。彼女は子役上がりだから、無一文でニューヨークにやって来た学生が、バイトしながら公園で歌の練習をして、みたいな経験はしてないんだよ。ただ、そう考えると、逆にあの曲が俺の胸を痛烈に打ったんだ。彼女は彼女自身が絶対に経験することのできない経験を歌っている。悲しいことじゃないか。彼女は上京したての学生になりたくてなりたくて、仕方ないんだ。その気持ちが心に響くんだよ」

オーウェンはうなずく。「それは僕もずいぶん考えたよ。テイラーのように裕福で環境が整ってる女の子でも、そういう感情を抱くのならば、より正当性が高まるんじゃないかって。どんな人も、胸が張り裂けるような悲痛な思いとか、疑念からくる不安感から逃れられないってことだね。彼女みたいな女の子が言ってくれたら、そういう感情が...より広く共有される、気がする」

突然、俺は胸が詰まるような思いに襲われた。

「どうしたの?」とオーウェンが心配そうに聞いてくる。「なんか苦しそうだけど?」

「そういう悲痛な思いとか、不安感とか、君にはそんなことを考えて欲しくないんだ」と俺は彼に言う。「そういった感情は、君から一番遠いところにしまっておいて欲しい」

「ああぁぁ」とオーウェンは声を出しながら、手を伸ばし、俺の手を握りしめた。「そういうんじゃないよ。べつに今の僕が、テイラーに共感してそういう思いを抱いてるわけじゃない。今はちゃんと距離を置いて、しまってある。ただ、僕は過去にそういう感情に囚われたことがあったし、これから先もきっと、何度となくそういう時が来る。それは君と一緒にいるからじゃない。僕が人間だからだよ」

俺は彼の手から自分の手を引き抜くと、バッグに手を伸ばした。「君に渡したいものがある」と俺は言う。

俺の手は自分でも知覚できるくらい震えている。この前会った時、俺たちの関係は一歩後退してしまった。その距離を埋めるべく、ジャンプしてみたはいいけれど、彼に届くどころか、彼を追い越してしまった感が否めない。俺たちは付き合い始めてからの1年で、お互いに向けて何百もの小さな意志表示をしてきたが、これが初めての大きな意志表示になる。少なくとも初めての、大枚をはたいて買った気持ちの印だ。彼に知ってほしいのは、俺が彼を愛していて、彼を幸せにしたいということだ。これはそれを示したい品で、俺みたいなケツの穴が小さい男に興味を持ってほしいとか、彼を繋ぎ止めておきたいとかじゃない。

地下鉄に乗ってここに来る途中、俺は何度も彼に言いたいことをぶつぶつと練習してきた。テイラー・スウィフトのおバカさんが俺たちのことを歌ってくれてるな。君の居場所は俺で、俺の居場所は君だって。俺たちは一緒にいれば、いかに安心安全かって。あるいは、もっと直接的な表現で、俺はおバカさんだけど、君が創り出すものは何でも応援したい。それがどんな形の制作物でも、俺は応援するから、と。全部本当の気持ちだった。しかし俺はどれも言うことなく、「これ」とだけ言って、バッグからプリントアウトしてきた紙を取り出し、彼に手渡した。それから俺は、彼が二つ折りの紙を広げて、そこに書かれた文字を読む間、息を止めてただ座っていた。

「え」と彼が言った。「マジで? っていうか、―どうやって? マジ?!?」

「マジだよ」

今度は、手を伸ばすといった控えめな行為ではなく、彼は椅子から飛び上がるように立ち上がり、テーブルを回ってこちら側に来ると、俺に抱きついてきた。俺は椅子に座ったままで、彼が立っているというのは、なんだか気まずい体勢だったけれど、俺は彼をいつもより少し長めに抱きしめていた。彼もそうしていた。

彼は椅子に戻ると、聞いてきた。「でも、これどうやって手に入れたの? このコンサートのチケットは、10秒かそこらで即完売したはずだよ。ケーブルテレビのHBOで放送するから、それを見ようと思ってたんだ!」

「俺にはコネがあるからな」と俺は答えた。

彼は俺がいくら払ったのか、今後も絶対に、知ることはないだろう。

これですべて元通りというわけにはいかない。俺たちの間に何も起こらなかったことにはならない。前と違うのは、そこにもう一つの要素が加わったことだ。その要素とは、〈大胆不敵なミス・S〉の存在だ。

その夜、俺たちが彼の部屋に戻ると、彼はまっすぐにノートパソコンに向かった。今では〈ミス・S〉の続きを書くのだろうとわかっていたから、俺は何も聞かなかった。彼はヘッドフォンをつけて、カタカタと文字を打ち始めた。俺は彼の寝室に置いてある小さなテレビをつけて、小さな音量でそれを見ていた。

45分ほどした頃、彼がヘッドフォンを外して周りを見回した。ぼんやりとした表情だ。

「どんな感じ?」と俺は彼に聞く。

「いい感じだよ」

〈ミス・S〉が今どんな状況なのか、聞いてもいいものかどうか迷った。それは彼のプライベートな内なる世界だと知っていたから。―でもそれは、彼がしかる後に公開する世界でもあるんだよな。

俺は試しに聞いてみることにした。「次に何が起こるか教えてくれる? それとも、君が書き終わるまで待った方がいい?」

彼は椅子にもたれると、俺を見た。「どうかな。そういうことは今まで考えたことがなかったよ。君を除け者にしたくはないけど、書いてる間は誰にも見せたことがないし、不安だから、ある意味でね」

「意地悪なことは言わないって約束するよ」と俺は言った。

「違う、違う。―そうじゃない。君が意地悪なことを言うとは思ってないよ。でも、君がどう思うかを気にしすぎちゃう気がする。まだ書いてる段階で君を中に入れてしまったら、僕は君のために書くようになるよ、きっと。君はそんなこと求めてないこともわかってる。けど、どうしてもそうなっちゃうから。何千人という見知らぬ人のことを考えて書く方が、よっぽど楽」

これは納得できた。それでも俺は少し傷ついた。しかし、恋をするということは、少しの傷を抱えながら生きることに他ならないのだ。だから、俺はそれを受け入れた。

「新たな領域」リムジンに乗り込み、グラミー賞授賞式の会場を後にしながら、〈大胆不敵なミス・S〉はアビゲイルに言った。「私たちは新たな領域に向かってるわ」

「それは良いことなんでしょう?」とアビゲイルが尋ねる。

〈大胆不敵なミス・S〉は微笑み、座席にもたれて、窓の外をちらっと見やった。リムジンが走行するカリフォルニアの地を超えて、はるかかなたの遠い領域を見つめる。

「もちろんよ」と彼女は言った。

俺は何もかもに幸せを感じた。

〈ユナイテッドパレス〉のロビーは、隅々まで黄金に輝く装飾で覆われていた。そこは、ピアニストのリベラーチェが舞台で演奏する時に着ていた衣装のキラキラを思わせた。あるいは、ジーニーが飛び出してくる魔法のランプの中はこんな感じかもしれない。

周りの人たちの興奮した熱気が充満している。ここにいるすべての人が、ここに来ることが叶ってラッキーだった、今日まで生きていてよかった、と感じているのが伝わってくる。

若い10代の女の子が、自分で作ったらしい〈大胆不敵なミス・S〉のTシャツを着ている。それを見たオーウェンの表情。彼は彼女に声をかけたりしない。すでに〈大胆不敵なミス・S〉は彼だけのものではないのだ。彼女は彼女自身のミス・Sとともに生きている。

俺たちはバルコニー席に着く。オーウェンはじっとしていられない様子で、立ち上がったままだ。

会場の明かりが消えた瞬間、世界の認識が切り替わり、畏敬の念が湧き立った。

暗くなった空間に歓声がこだまする。すっかり心を奪われてしまった俺たちは、ただ目を見開き、味覚も含めたあらゆる感覚を全開にする。高揚感が極まりつつあるところで、サウンドがやって来た。

俺のボーイフレンドが、「オーマイガーオーマイガーオーマイガーオーマイガー」と言い続けている。舞台上にオーラをまとった女の子が現れた。その女の子は彼がよく知っている女の子だ。あるいは彼が全く知らない女の子かもしれないが、どちらでもいい。

彼がちらっと俺を見た。―俺が何を考えているのかを気にしているのではなく、彼の驚嘆を共有したいのがわかった。

どの曲も俺を幸せにしてくれる。悲しい歌でさえも。きっとそれが人生の秘訣、だよな? 悲しい曲でさえも幸せになれる場所があるんだ。そこにたどり着けたなら、どんなにラッキーなことか。悲しみは人生に欠かせない要素だと感じさせてくれるから。どんなに困難な状況でも、音楽があることに気づかせてくれるから。

しかし、どの曲よりも、彼女が『Out of the Woods』を歌い始めた時、超越した幸福感がほとばしった。―それは喜びであり安堵でもあり、草原に抜け出たような見晴らしの良さだったり、俺たちが望んでいた何もかもが詰め込まれた、3分56秒の至福の時だった。

共に歌う幸せ。

俺が愛する男の子と共に歌う幸せ。

彼の横顔を見ると、彼の瞳が輝いていて、彼も同じように幸せなんだとわかる幸せ。

了

〔感想〕(2020年11月3日)

いやー、素晴らしい。何もかもが素晴らしい!(藍が書きたかったことを先に書かれちゃった...爆笑)

ミステリーっぽく始まって、どうなるのかと思いきや、ブログをめぐる話へ...というストーリー展開から、テイラー・スウィフトの曲の挿入、「小説内小説」の目を見張るほどのディテール、ボーイフレンドとの関係の危機を『Out of the Woods』の曲になぞらえて、「深い森」を抜け出し、二人の絆が強まったというテーマ、何から何まで、ため息が出ちゃうほど素晴らしい💙

ただ一つだけ。物語の最初の場面で、共同住宅の共通玄関から出て来た女性が、最初に登場したっきり最後まで出てこなかった。(まあ、短編小説だから、仕方ないか...)

あと、主人公は職場でブログばっかり覗いていて、パラノイアはいいけど...仕事は?笑

まだ19(曲)の短編を全部読んだわけではありませんが、

藍的には、このトラック 11『深い森』がベスト中のベストになる予感がするので、一旦ここでひと区切りとします。←一旦っていつまで?笑←気が向くまで...←それって10年以上前に、ふられた時に言われた台詞でしょ?爆笑←いや、ふられたんじゃなくて、まだ気が向いてないんだと思う。